|

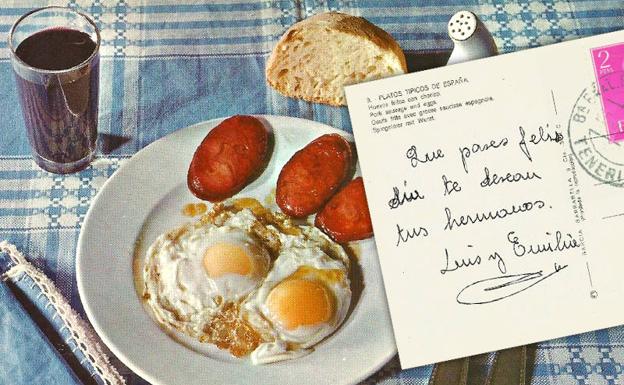

| Anverso y reverso de una postal antigua (Todocolección). |

Entre los años 60 y 90 las tarjetas postales se convirtieron en un inesperado vehículo para promocionar la cocina española y sus recetas típicas

Ahora se va uno de vacaciones a la Conchinchina y antes de deshacer la maleta en el hotel ya puede dar envidia a quienes se han quedado en casa por teléfono, videollamada, mensaje de audio o mandándoles tropocientas fotos con las vistas que hay desde la habitación. El fijo de la mesilla no se usa más que para preguntar algo a recepción y el clásico papel de carta con membrete del alojamiento va por el mismo camino que las biblias en el cajón o el gorro de ducha: el de la extinción. Ya nadie necesita sellos ni escribe cartas y me temo que en los estancos tampoco quedan aquellos fantásticos expositores giratorios en los que uno podía elegir postal, ni siquiera en lugares muy turísticos.

Ahora casi nadie compra postales y menos para escribirlas, franquearlas y enviarlas por correo, pero hasta hace no tanto cuando se pasaban unos días en cualquier lugar mínimamente alejado del domicilio habitual lo apropiado –y prácticamente obligado– era mandar unas líneas a familiares y amigos. A ser posible breves, acompañadas de una imagen a todo color que dejara bien claro en dónde estábamos nosotros y ellos no. Entre los diversos géneros costumbristas de la tarjeta postal (monumentos, vistas aéreas, indumentaria típica, languidísimos paisajes) se coló a mediados de los años 60 una nueva categoría que gozó de gran éxito du-rante al menos tres décadas, la del bodegón culinario de platos regionales.

En la era de Instagram, plagada de fotos de platos perfectos y deliciosas composiciones en tono pastel, resulta refrescante desempolvar una expresión artística como la de la postal gastronómica. Tan horrible como cautivador, el bodegón de tarjeta postal puede causar efectos adversos sobre la delicada sensibilidad del milenial desprevenido. Manteles arrugados, encuadres sin sentido, migas, lamparones y menaje kitsch fueron los elementos característicos de este arte incomprendido, nacido con la altruista misión de difundir por el mundo la gastronomía española. Puede que tan noble afán se canalizara a través del feísmo más atroz, pero lo importante es que durante años aquellas frases de «un saludo de tu hijo que te quiere» o «lo estamos pasando genial, acuérdate de regar las plantas» circularon por el mundo con una fabada, una paella o unas butifarras al dorso.

Postal con sardinas y embutido (Todocolección).

El subgénero culinario fue toda una mina para empresas dedicadas a la impresión de postales como Ediciones Fisa - Escudo de Oro (Barcelona), Postales Fama (Vigo) o Expaexport (Zaragoza) e incluso para instituciones y empresas. El Sindicato Nacional del Olivo sacó en los años 70 una decena de postales con platos en cuya elaboración entraban las aceitunas e incluyó también la recetas escrita en castellano e inglés, por si el destinatario estaba en el extranjero. Iberia no fue menos y distribuyó entre sus viajeros miles de tarjetas de una serie titulada «Platos típicos» (disponible también en formato álbum completo) que en 60 imágenes recorría las cocinas de España desde las habas a la catalana hasta el gazpacho andaluz, el cochinillo segoviano o las costillas a la navarra. También las bodegas Torres y la cerveza Damm tuvieron su propia colección de postales culinarias, todas con recetita incorporada.

Postal de Iberia con cochinillo al estilo de Segovia. (Todocolección).

Lo importante es que en la foto saliera mucha comida, supongo que para que quienes recibían la postal gastronómica envidiaran las comilonas que el remitente se estaba pegando en el lugar en cuestión. Ya fuera en en Toledo, Cádiz o Mallorca lo fundamental era dar a entender que no sólo estabas de vacaciones pasándolo genial, sino que encima te estabas po-niendo morado. Para ayudar a identificar de un vistazo el origen de la receta los fotógrafos se ayudaban de atrezzo simbólico: mientras que los bodegones de platos típicos catalanes lucían profusión de barretinas y porrones, el gazpacho iba acompañado de muñecas flamencas, la paella valenciana de naranjas, el marisco gallego de gaitas o cuncas de ribeiro y la fabada de vasos de sidra. La identidad nacional se dejaba en manos de iconos genéricos como los toros, la guitarra, el vino tinto o las cazuelas de barro, que lo mismo servían para presentar unas truchas con jamón que un cocido o una tortilla de patatas.

Si se animan a ver más ejemplos busquen en los mercadillos de segunda mano, en li-brerías de ocasión o en el ilustre catálogo del Museo del Traje, que entre su colección de pos-tales españolas de todo tipo y género cuenta con un buen repertorio de terrores gastronómi-cos. Pero si luego pierden las ganas de comer no se quejen.

ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA

Fuente: Diario Vasco

No hay comentarios. :

Publicar un comentario