- Formó parte fundamental de los vinos “de mesa” entre los ochenta y los noventa. Devenido a menos en el siglo XXI, hoy tiene su merecida revancha y vuelve a estar en consideración de los paladares vinófilos.

El origen de la tradición

Para conmemorar la presencia del pingüinito en nuestras mesas familiares, debemos remontarnos unos cuarenta años. Antes de 1984, las bodegas trasladaban el vino a las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario y Córdoba) para comercializarlo en envases de 200 litros, 20 litros o 5 litros, a cantinas, pulperías o almacenes.

De este modo, el vino fraccionado quedaba en manos del comercializador, lo que no garantizaba de ninguna manera la calidad de la bebida que, en sendas oportunidades, se veía alterada. En aquel entonces, la calidad y conservación del vino no era un tema importante para el consumidor, que hoy, en cambio, exige cada vez mejores exponentes.

Los comerciantes vendían el vino directamente fraccionado por la bodega o lo fraccionaban en damajuanas, pero el cantinero tenía que volver a fraccionar el vino para llevarlo a la mesa del cliente. Solían recurrir a a jarras con manijas de mimbre, pero luego tomó relevancia el queridísimo pingüinito.

Entre las décadas del cincuenta y el setenta, este simpático animal devenido en jarra vínica se hizo muy popular y comenzó a utilizarse de manera masiva en negocios y en la mesa familiar, donde fue un hit. Sí, furor total.

La pregunta que surge es por qué se utilizó la forma de un pingüino. Algunas fuentes aseguran que fue por la forma parecida a la de una botella o jarra y porque era ameno que el vino fuese vertido a través del pico. Otros testimonios, en cambio, aseguran que hubo fallidos intentos de imponer patos, elefantes y hasta cupidos, pero no tuvieron éxito.

En relación a su capacidad, el pingüino para vino original almacenaba un litro. En nuestros días se pueden conseguir de un cuarto, medio y tres cuartos de litro, además del volumen original.

De su decaída a su reivindicación

En 1984, se sancionó en Argentina la Ley de fraccionamiento de vinos en origen, que estableció que el vino debía ser fraccionado en la zona de producción. Con esta legislación, el pingüino entró su etapa de desuso. La industria empezó a volcarse a la botella de 750 ml, el etiquetado y el packaging diferenciador.

En los años noventa, en paralelo, se dio la reconversión de los viñedos, en pos de obtener vinos de gran calidad, que tuvieron que apoyarse en bellas presentaciones de los productos para lograr puesta en valor. Por ello, parte de la industria se sumó al concepto de “elitización” del consumidor del vino, considerado un sibarita.

Ya con el cambio de siglo, aparecen los vinos elegantes, sofisticados, refinados, nacidos en bodegas con diseños arquitectónicos modernos y vanguardistas. Además, comenzó el auge del enoturismo, la utilización de copas de cristal y proliferaron los restaurantes con propuestas gastronómicas de alto vuelo. En definitiva, surge la moda hedonista, con ciertos tintes elitistas en relación al consumo del vino.

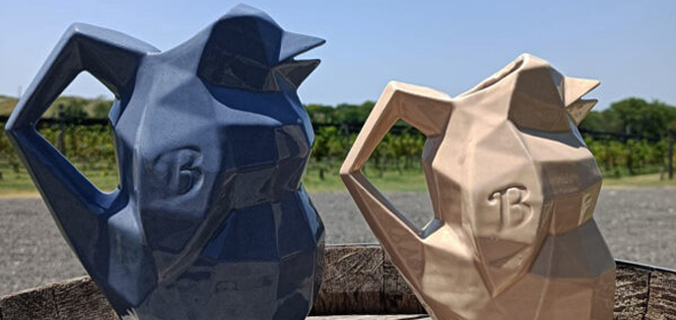

Sin embargo, a tono con el lema de “regresar a lo simple”, en el último decenio se trajo de nuevo a escena al viejo y ponderado pingüino y hoy no solo lo vemos en las mesas familiares, sino, también, en bares. Lógicamente, el vino que hoy llega en esta jarra es de una calidad muy superior a la de los años setenta y es frecuente que se lo llene con vinos que vienen en bag in box o damajuanas de calidad más que aceptable.

La buena nueva es que el pingüino está de regreso y ha sido reivindicado. Porque detrás de este recipiente está nuestra historia. No solo la de nuestro país, sino, también, aquellas vinculadas a anécdotas familiares y amigueras, entre asados, cumpleaños, encuentros sociales que formaron parte de la cotidianeidad de muchos argentinos.

Vía: Mariano Fresco para BordeRío

Fuente: Impulso

.jpg)

No hay comentarios. :

Publicar un comentario